亡父の公正証書遺言の無効が裁判で認められた事例

相談者

東京都在住 木山様(仮名・60代・女性)

相談内容

東京都在住の木山様(仮名)は,父親が亡くなり,相続人は,亡父の妻A,長男B,長女C,次女の木山様,及び三女Dの5名でした。

亡父は生前,遺産の大部分を妻Aに相続させ、長女Cに自宅不動産を相続させるという内容の公正証書遺言を遺しており,長男B・三女D・次女の木山様3名が相続できる遺産がほとんどありませんでした。

しかし,遺言書作成当時の亡父は認知症の症状が進行しており,また,遺言の内容が複雑で,生前父親の財産を管理していた長男Bにも遺産をほとんど相続させない等不自然な点がありました。

そのため,木山様は,亡父にこのような遺言をする意思や能力はなかったのではないか,遺言は無効ではないかと疑い、弁護士法人リーガル東京に相談しました。

また亡父につき相続税申告が必要でしたので、税理士法人リーガル東京がこれを受任しました。

弁護士の対応と結果

当弁護士法人は,関係者の事情聴取により、遺言が無効であることの確認を求める方法をアドバイスしました。

遺言を書いた人が認知症の場合の遺言無効>>

木山様と長男Bが遺言無効の裁判をしたいということで両名から依頼を受けましたが、訴訟提起直前に長男Bが急死したため、次女木山様だけで亡父の妻や長女などを被告として遺言無効確認の訴えを起こしました。

つづいて亡父が入院・入所していた病院や施設から膨大な量の看護記録・介護記録等を取り寄せて,亡父が重い認知症であったことを示す記録を証拠として裁判所に提出するなどして,遺言が無効であることを主張立証しました。

訴訟では,亡父の公正証書遺言を作成した公証人の証人尋問も行われましたが,最終的に,裁判所は,遺言が公証人によって作成された公正証書であることを重視せずに,亡父の看護記録・介護記録等の記載を重視して,亡父の遺言が無効であるという判決を下しました。

被告は控訴をしましたが,高等裁判所は,遺言が無効であることを前提とした和解ができないかという提案をし,最終的に,亡父の妻Aが木山様に対して木山様の法定相続分の財産に相当する金銭を解決金で支払う訴訟上の和解が成立しました。

相続税申告は、妻A側が遺言に基づいて申告しましたが、木山様が遺言無効の訴訟をすることから、どういう申告をすべきか検討しました。

遺言の無効が認められるかどうか不確定要素があったことから、とりあえず遺言内容に基づく申告をして、後日遺言の効力に決着がつき、遺産分割内容が確定したら、修正申告などをする方法を選択しました。

この解決事例のような「遺言が有効か無効が争われるケース」について>>

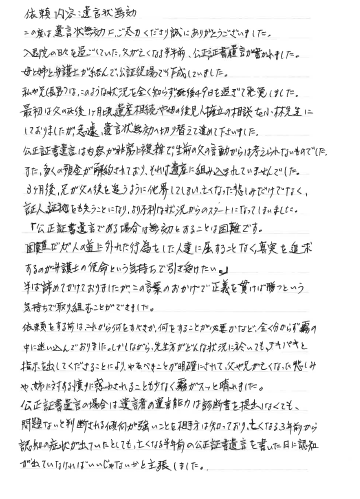

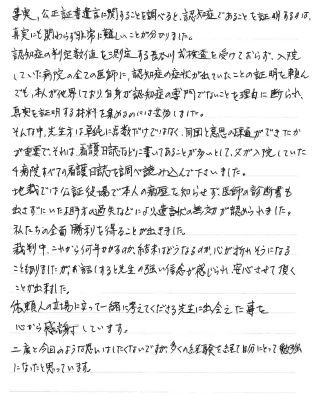

お客様の声

|

|

弁護士のコメント

-

遺言作成は弁護士に依頼すると安心です。遺言書を自分で作成すると、不備が発生して無効になってしまうリスクが高くなります。 弁護士に依頼すれば法的に正しい方法で遺言書を作成できます。

また、弁護士は紛争対応のプロであるため、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けばトラブルに発展しないかなど、事前に対策をとることができます。

-

当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。なぜなら、公正証書は安全性と信頼性で最も優れた文書だからです。それ故に、作成には法的知識豊かな公証人が担当します。また、公証人が作成し、原本を公証役場で保管するため、改ざんや変造の心配もありません。

-

信頼性の高い公正証書遺言は、無効になる可能性はほとんどありませんが、公正証書遺言が無効とする裁判例も複数存します。公正証書遺言を無効とするためには裁判手続で,被相続人に遺言能力がなかったことを証明する必要があります。このような裁判手続きは非常に複雑かつ難易度が高いものとなりますので,弁護士への依頼は必須です。

-

このようなケースの場合には,まず,関連資料を集めたうえで,弁護士に相談してみましょう。勝訴の見込みや裁判にかかる時間の目安や弁護士費用等にお答えいたします。

弁護士による無料相談を実施しております

弁護士による相続の相談実施中!

当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

当相談室では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応

2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入

3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引

4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案

5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。

無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。

お気軽にお申込みください。

この記事の監修者

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。